金融理論のCAPM

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

金融理論のCAPM

将来発生する税引き後キャッシュフローの割引現在価値

これを算出する際に用いるのは実績EPSの過去の成長率からイレギュラー的な要素を除いて平均の成長率を算出して、将来の見通しを加味して算出して行きます。

バフェットさんも実績EPSの過去5年程度の実績EPSの成長率と将来の見通しを加味して、ベースラインの株価を算出して、そのベースラインの株価を下回るタイミングで一気に投資して過去50年以上の平均利回り20%以上を実現しています。

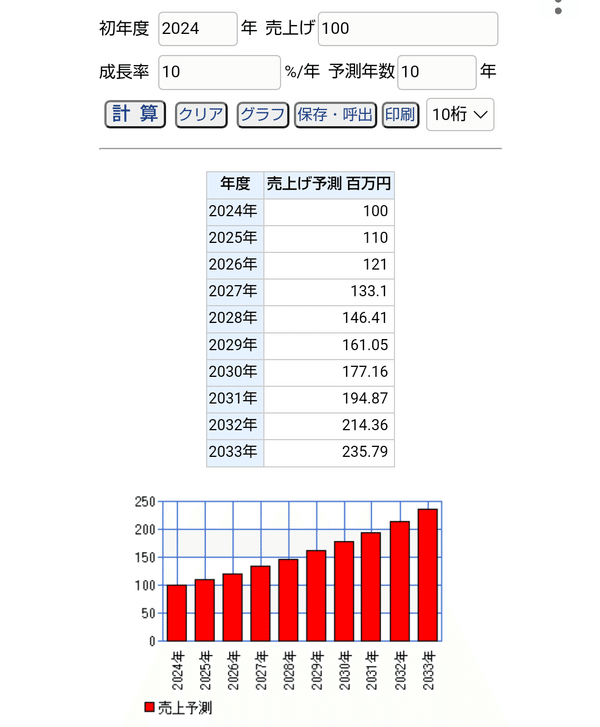

例えば年率10%の成長率が続くと予想される銘柄の株価が100ドルの場合のベースラインは⬇️

上記の⬆️ように株価は推移する訳ですが、このベースラインを下回るなら買いという投資判断となる訳です。

ヘッジファンドや機関投資家などプロの投資家が、それぞれに理論値を算出して投資判断し、割安だったら買い、割高だったら売ると判断し、S&P500の利回りに勝とうとチャレンジする訳ですが、完全競争市場に置ける価格決定メカニズムとは常に市場参加者の最大公約数の理論値が価格となるので、結局は割安なタイミングで、どれだけ多く買えるかが成功している投資家に共通しているポイントだと思います。

アメリカ市場は参加者が多いので、より理論値に近くなることから、安定して理論値で推移するというという特徴があり、リーマンショック以降から2022年までの10年以上の大半でS&P500の予想EPSのイールドスプレッドは5%程度で推移していました。

私が2022年に歴史的で記録的な割安になっているとアメブロで書いていて、その根拠として計算していたのは予想EPSから見た益回りが6.5%くらいまで上昇し、PERは、それだけ下がっていたので、いずれ利上げが止まり利下げされて来ると益回りは5%程度までは戻るので、その分が割安だと書いていました。

例えば

S&P500の予想EPSが240で益回りが6.5%だと

240÷6.5%=3692

となり、実際に、このくらいまでS&P500は暴落していましたが、益回りが5%に戻ると

240÷5%=4800

となるので

4800÷3692=30%

と30%も割安になっていると2022年9月、10月頃によく書いていました。

実際にS&P500の益回りは5%に戻り私の分析は的中となりましたが、結局はアメリカ市場は理論値に戻って来るので、このように中長期的なベースラインから見て割安なら買い一択となるので、割安が極端化した2022年9月、10月は歴史的で記録的な割安となっていて千載一遇の歴史的な投資のチャンスと、ずっと言っていました。

ちょっと論点を広げてしまったので、まとまりが無くて申し訳ないのですが、話を続けます。

PERの理論値について考えます。

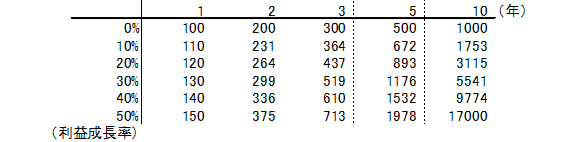

EPSの10年間の総額が株価となり、総額を10年で割るとPERの理論値となります。⬇️

上記から⬆️

EPSが100ドルで成長率が0%だとEPSの10年の総額は1000ドルとなるので株価の理論値は1000ドルとなり、PERの理論値は

1000÷10年=10倍

となります。

成長率が10%だと株価の理論値は1753ドルとなりPERは

1753÷10=17.53

となるという感じです。

S&P500のEPSの成長率は10%を上回るのでPERが17.53倍では割安となります。

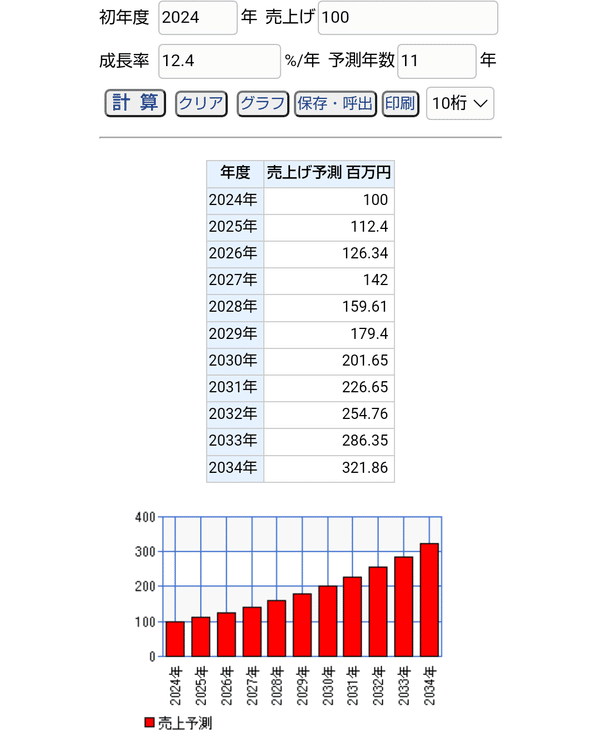

S&P500の予想EPSの益回りの理論値が5%の理由は⬇️

上記の⬆️ような計算で予想EPSの成長率が12.4%だと10年間のEPSの合計は2011となるのでPERは

2011÷10年=20.11倍

となり益回りは

1÷20.11=4.97%

となるので、S&P500の益回りが5%で推移して来たのはヘッジファンドや機関投資家の最大公約数の成長率見通しは12.4%程度となっていることになります。

CAPMの計算は複雑だし前提の置き方で全く異なる結果となることから個人投資家はヘッジファンドや機関投資家が算出している理論値の最大公約数を活用して、それを理論値とすれば十分なのです。

またミクロ経済学の完全競争市場の価格決定メカニズムでは、常に理論値で推移するとの理論となることからミクロ経済学の完全競争市場に置ける価格決定メカニズムの理論に基づいた分析ともなるので、PERから理論値を求めて行けば十分と思います。

経済学の基本的な考え方として経済成長率は潜在成長率のベースラインで推移するとの前提があり、このベースラインから見て設備投資や経済成長率、雇用などの良い、悪いを判断して行く理論となります。

中長期的にはベースラインに戻るという理論が経済学の根幹となるので経済学の理論を活用した株価の理論値の算出方法となる訳です。

で、PERの理論値としては過去90日の上位10%と下位10%を除いた80%の平均が簡易的なPERの理論値となるので、短期的な視点なら過去90日のPERから理論値は算出出来ます。

中長期的なベースラインとしてはPERの中長期的な平均水準を算出して、現状の成長率見通しも加味して割安、割高と判断することも可能です。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿