金融ストレス

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

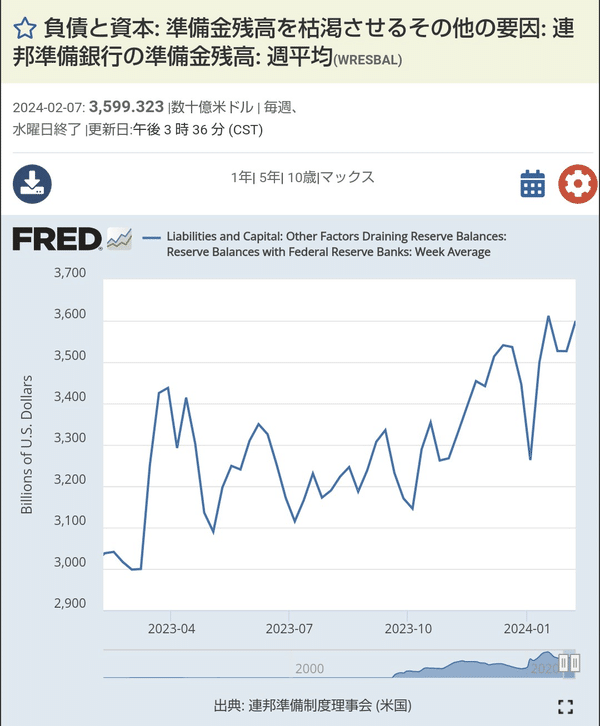

まずは準備預金とS&P500と前年同週比の経済成長率の3つのデータを見比べながら見て行きます。⬇️

上記は⬆️上から順に

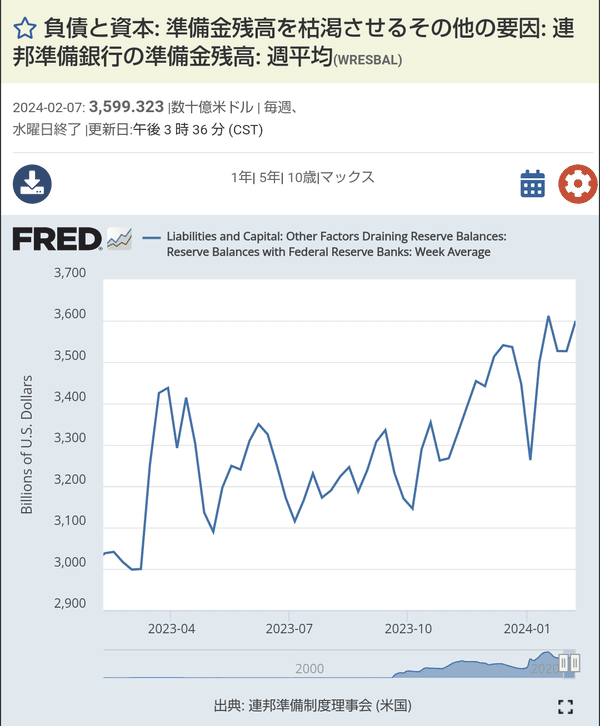

1、準備預金

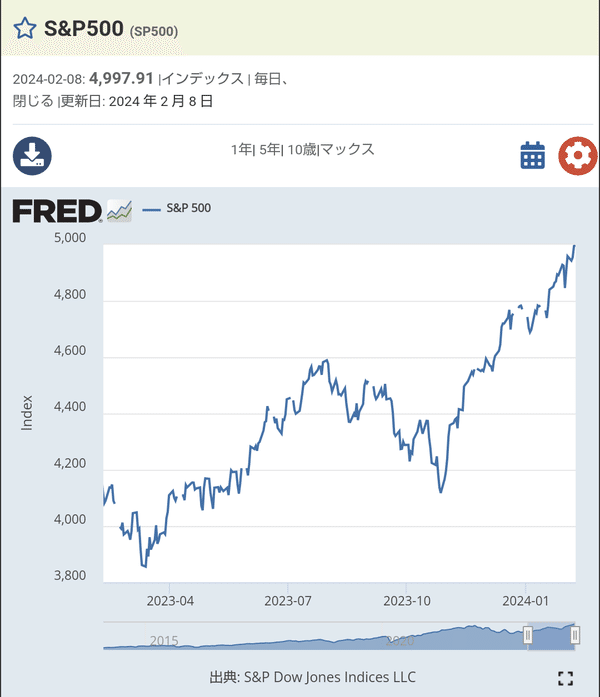

2、S&P500

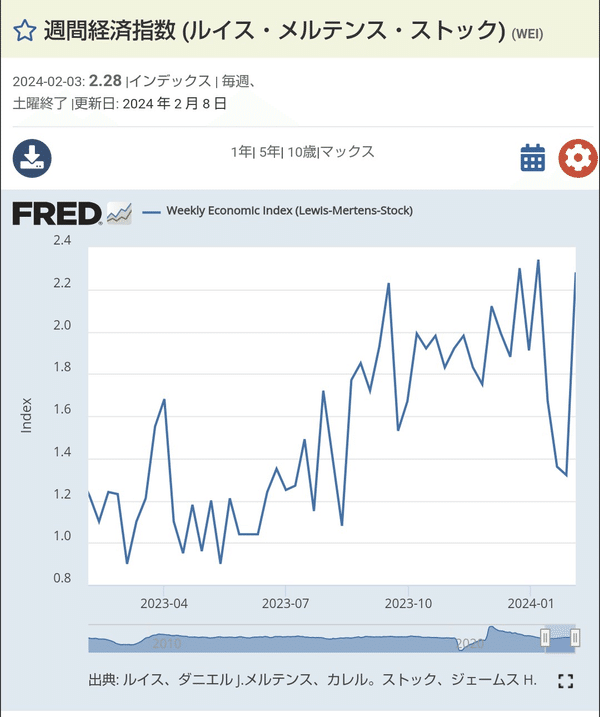

3、前年同週比の経済成長率

この3つのデータが見事に同じ傾向となっています。

前年同週比とS&P500が連動しているのは明確な因果関係があります。

GDPは企業が生み出す付加価値の合計となるので付加価値とは労働生産性を意味することから、労働生産性とは

売上-他社への支払い=労働生産性

となるので労働生産性とは企業の粗利益を意味することになります。

株価を分解すると

EPS×PER=株価

となり、EPSとは1株当たりの利益を意味し、1株当たりの利益とは

税引き後純利益÷発行済株式数=1株当たりの利益

となるので結局はEPSの合計がGDPとなって来るのです。

実際にGDPの成長率とS&P500のEPSの成長率は綺麗に連動しています。

つまりS&P500の上昇と前年同週比の経済成長率が連動しているのは明確な因果関係がある訳で、この1年の株価上昇にはバブルとは期待先行など否定的な見方が多く存在していますが、完璧なくらい経済成長と企業業績の成長という裏付けのある株価上昇となっているのです。

S&P500はアメリカ経済が成長して来たから、それに伴い上昇して来ただけであり、バブルでも無ければ期待先行でもなく、理論通りに裏付けを伴いながら上昇しているだけとなります。

準備預金との関係

準備預金が増えて行く状況とは銀行の余剰資金が増えている状況となるので金融環境は緩和が強化されている状況となることから経済が連動して成長し株価が連動して上昇するのは明確な因果関係があり、理論通りの結果と言えます。

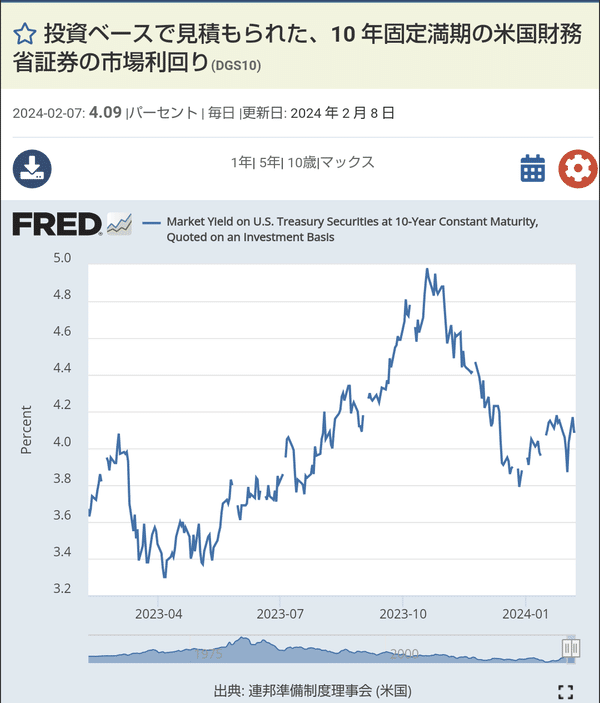

昨年、利上げされて金利が5%にまで上昇していたのに株価が上昇して行ったのは私は予想通りでしたが、一方で多くの市場参加者の謎とされて来ましたが、その謎解きのようなデータ分析だと思います。

金利は上昇していても銀行の余剰資金は増える一方となり準備預金は増加傾向となっていたので、金融環境は緩和状態にあり、その当然の結果として経済は成長し株価は上昇していたと言えます。

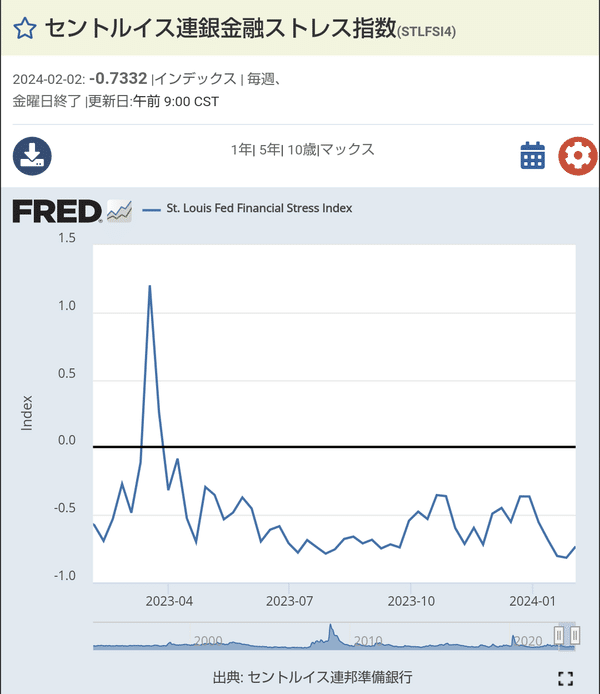

次に金融環境を金利と準備預金、金融ストレス指数の関係を見て行きます。⬇️

上記から⬆️

1、金利と金融ストレス指数には連動性が無い

2、準備預金と金融ストレス指数は連動性がある

となり

1、金利が上昇しても金融ストレスは高くならない

2、準備預金が増えて行くと金融ストレス指数は安定して緩和されている状態となる

となっているのです。

結論として

利上げされて金利が上昇していても経済成長は高く株価も爆上げしていたのは準備預金が増えることにより金融ストレスは緩和された状態が続き金融環境は緩和状態にあったからだと思います。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿