ドル/円予想

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

私がドル/円の理論値として算出する為に用いるデータは日米のCPIと足元の金利です。

通常は日米の金利差は債券市場で算出される予想インフレ率用いて金利を実質化し実質金利差としますが、アメリカの予想インフレ率は足元で2.2%程度で1月発表のCPIは3.4%と乖離があり、日本も予想インフレ率は1.2%程度でCPIは2.6%と乖離があり、実態を反映していないのです。

通貨の価値は物価との関係で決まるのが基本であり他国との為替は投資利回りの影響から金利差が有効に機能しますが、CPIから実質化した金利差が私は最も適したドル/円の理論値ではないかとの仮説を立ててドル/円の理論値を確立しようとチャレンジを始めています。

また基本的な私のドル/円予想としては

1、経済活動のキャッシュフロー

2、投資活動のキャッシュフロー

この2つの経済と投資のお金の流れから円安傾向が続くとの前提があります。

1の経済活動のキャッシュフローでは貿易収支の赤字が定着しており、貿易収支が赤字だと輸入企業が国内で保有している円を売ってドルを買い、その買ったドルを使い海外でモノやサービスを買い入れて輸入している取引が上回る状態を意味することから実需の円売りドル買いが上回るので経済活動のキャッシュフローでは円安傾向になる力が働くという判断となります。

2の投資活動のキャッシュフローでは個人投資家が米国市場へと投資資金を増やす傾向があり、更に増加傾向が続くことは確実と思われ、また企業も国内は人口減少や少子高齢化もあり新たな投資は海外に向かうことから企業も家計も投資活動でもキャッシュフローは実需の円売り、ドル買いとなるので円安傾向を後押しすると判断しています。

つまり経済活動にしても投資活動にしてもキャッシュフローは実需の円売り、ドル買いが続くと予想され中長期的に円安傾向になって行くと判断している訳です。

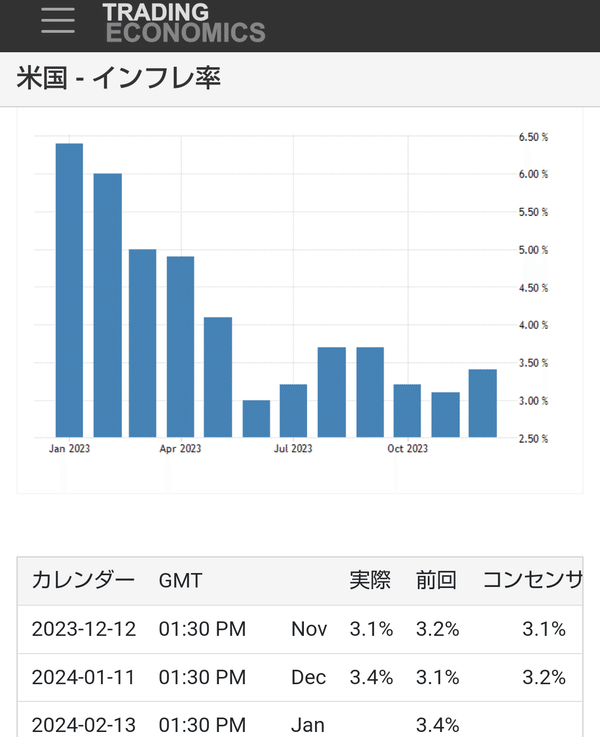

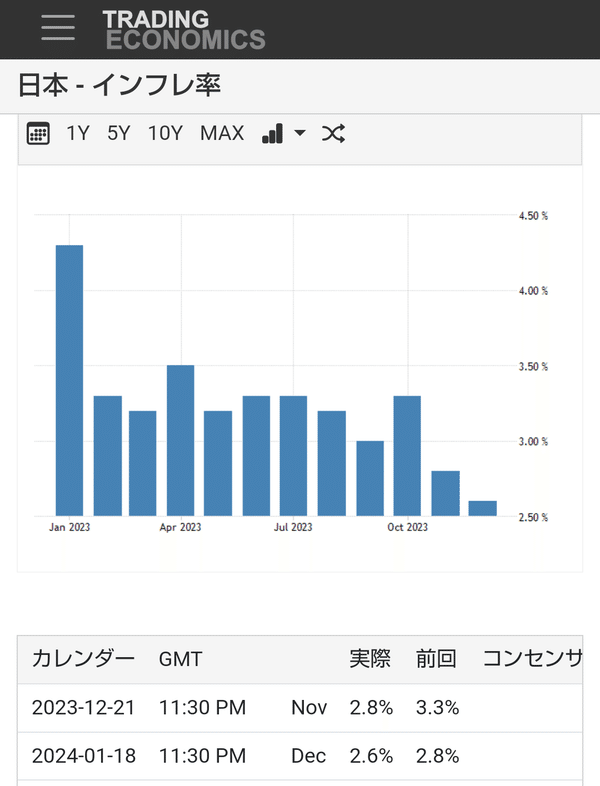

さて早速ですが、日米のCPIを見て行きます。⬇️

上記から⬆️

1、アメリカの1月発表の12月のCPIは前年比で3.4%の上昇

2、日本の1月発表の12月のCPIは前年比で2.6%の上昇率

となります。

足元の10年債の金利は今日の時点でのおよそとなりますが

1、アメリカの金利は4%

2、日本の金利は0.65%

ここから月末のドル/円予想となるので月末の金利予想はアメリカはPCEが更に低下して2%に近づくと予想されることもあり金利は低下し、日本は日銀が3月にも利上げすると予想しており金利は上昇すると予想しているので⬇️

1、アメリカは3.6%

2、日本は1%

と予想してドル/円の理論値と2月末の予想をして行きます。

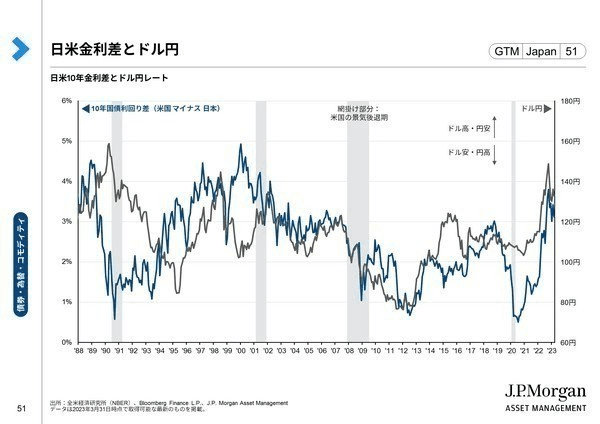

必要な資料は以下のデータから理論値と月末の予想を書いて行きます。⬇️

これらのデータから

1、実質金利差が3%だとドル/円は160円

2、実質金利差が2%だとドル/円は150円

3、実質金利差が1%だとドル/円は140円

4、実質金利差が0%だとドル/円は130円

と判断しているので、これらのデータから月末のドル/円の理論値を算出して行きます。

アメリカのCPIから実質化した実質金利は

3.6%-3.4%=0.2%

日本のCPIから実質化した実質金利は

1%-2.6%=-1.6%

日米の実質金利差は1.8%

となるので月末のドル/円の理論値は1ドル148円

となります。

傾向としては

1、アメリカの金利は今年は利下げが予想されることから低下傾向となって行く

2、日本の金利は今年は利上げが予想されることから上昇傾向となって行く

3、アメリカのCPIは低下傾向となって行く

4、日本のCPIは電気代やガス代、ガソリン代などの補助金が終了するので上振れして来る

5、アメリカのCPIから算出した実質金利は既に0.2%にまで下がっているので低下余地は限定的

6、日本はCPIが昨年は補助金で0.5%以上も実態より低めに出ていたので今年は補助金終了により、0.5%程度はベースラインが上がるので金利上昇を上回ることからCPIから算出したマイナス金利は更に拡大する

という点を加味して現時点でドル/円は、およそ1ドル148円となって理論値として算出した148円は、既に達していることから今の水準よりに円安に振れると予想し1ドル150円を中心とし前後1円を月末のドル/円の予想値とします。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿