いよいよ利下げ

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

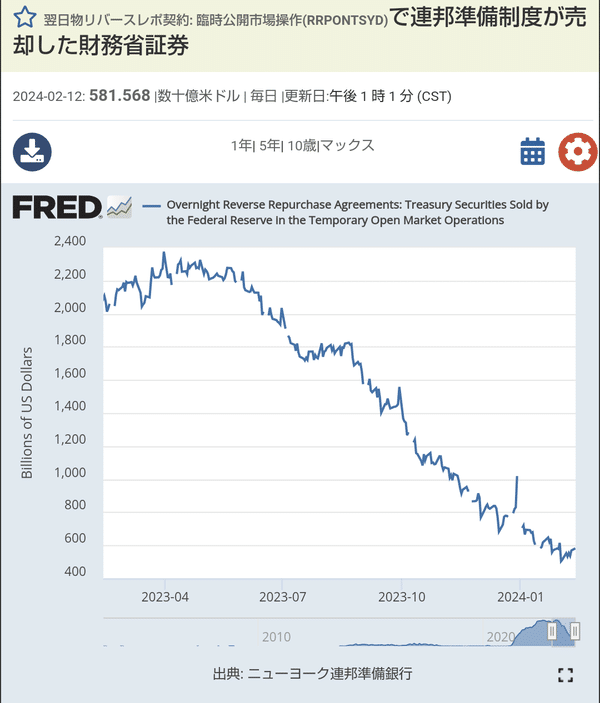

まずは投資家の余剰資金の置き場となるリバースレポから見て行きます。⬇️

上記は⬆️リバースレポのデータとなります。

このところ、やや増加傾向となって来ました。

リバースレポは投資家の余剰資金となるので、投資家から見るとリスクゼロで5%以上の利回りを得られることから、ポートフォリオのバランス上、ある程度は残すと予想され、どこかで減らなくなり、FRBによるQTは事実上、完全な形で終わると予想して来ましたが、減らなくなって来ており、準備預金が減らなくなり増加傾向となって行くとの分析は的中しましたが、リバースレポも的中となって来そうです。

ただ、どのみち利下げが間近となっているので金融政策の整合性の観点からQTが続くことにはならないので、利下げとQTの停止とはセットの金融政策となることから、QTはどのみち終了となります。

結果としてQTにより株価は暴落するとの根拠の無い都市伝説も終わりとなるというか、既に株価は真逆に爆上げとなっており既に終わった話となります。

次に投資適格債とジャンク債の上乗せ金利を見て行きます。⬇️

上記のように⬆️投資適格債もジャンク債も上乗せ金利ら右肩下がりで低下しており、それだけ投資家がリスクオンとなっていることを意味しており、既に昨年3月の銀行破綻以降は、ほぼ一貫してリスクオン相場が続いていて株価が爆上げラリーとなっていたことの投資家心理を把握出来るデータとなっていることが確認されます。

過去1年のデータから昨年3月と9月、10月は一時的にリスクオフとなっていて、実際に株価が調整されたことから、このデータは市場全体の投資家心理を把握するには最適と言えるデータの一つと言えます。

特にジャンク債は格付け会社から投資には不適格と格付けされた企業が発行している社債なのでアメリカ市場で最もリスクの高い市場となることから、ジャンク債市場が真っ先にリスクオフとなり、それが上乗せ金利として現れて来ることから市場全体の投資家心理が最も反映されて来ることになります。

いわば市場の投資家心理、リスクオフの炭鉱のカナリアの役割を果たしており、しかも誰が見ても傾向は一目瞭然で分かるので非常に便利なデータとなります。

ゆえに株価が爆上げとなり、必要性や重要性は薄れても、いち早く市場の変化を読み取ることが出来るので、これらのデータを日々、確認している次第です。

次に投資適格債とジャンク債の実際の金利を見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段が投資適格債の実際の金利となり、下段はジャンク債の実際の金利となります。

こちらは実際の金利となるので国債の金利と上乗せ金利との関係で決まることから市場全体の金融緩和の度合いを読み取ることが出来るデータとなります。

共に大きく低下しており、それだけ市場金利が低下していることを意味しており、市場全体で金融緩和が一足早く始まっていると言えます。

利下げ前から株価が爆上げとなっているのは決して利下げ期待ではなく、実際の、このような市場金利が急低下しているからであり、必要以上に先走りしている訳ではなく、非常に適正な株価上昇となっているだけとなります。

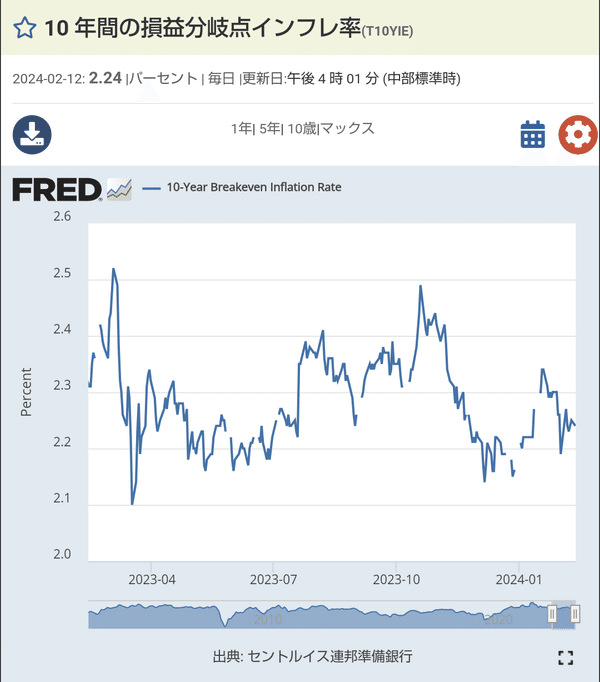

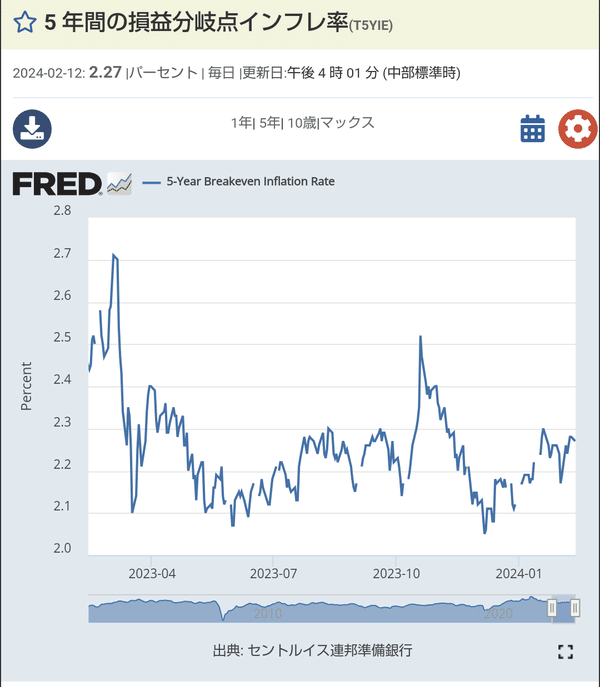

次に予想インフレ率を見て行きます。⬇️

上記は⬆️予想インフレ率のデータとなります。

予想インフレ率は世界中のあらゆるリスク資産のベンチマークとなるデータとなり、世界中のあらゆるリスク資産の基軸金利となるので、世界中の全てのリスク資産は、このデータから、それぞれのリスク許容度に応じてリスクプレミアムが乗り、利回りが決まって来ます。

10年債の金利-予想インフレ率=実質金利

となるので実質金利を決める要素となり、株式市場だけではなくドル/円などの為替、原油などの商品、不動産の利回り、不動産価格、中央銀行の金融政策に至るまで、ありとあらゆるリスク資産のベンチマークとなります。

予想インフレ率が高ければ利上げが必要と判断されてしまうので、利下げが始められない要素となります。

また予想インフレ率との関係で実質金利は決まることから

実質経済成長率=実質金利

この状態なら金利が経済成長を抑制はしないので、実際にリセッション入りしたことはありませんが、

実質経済成長率<実質金利

この状態だと金利が経済を抑制して来るので、実際に過去のリセッション入りは、この状態で起きておら

今回は

実質経済成長率>実質金利

この状態が続いたのですが、この状態で過去にリセッション入りした事例はなく、予想インフレ率がリセッション入りも左右しているほど、あらゆるリスク資産に加えて経済への影響も極めて大きくなります。

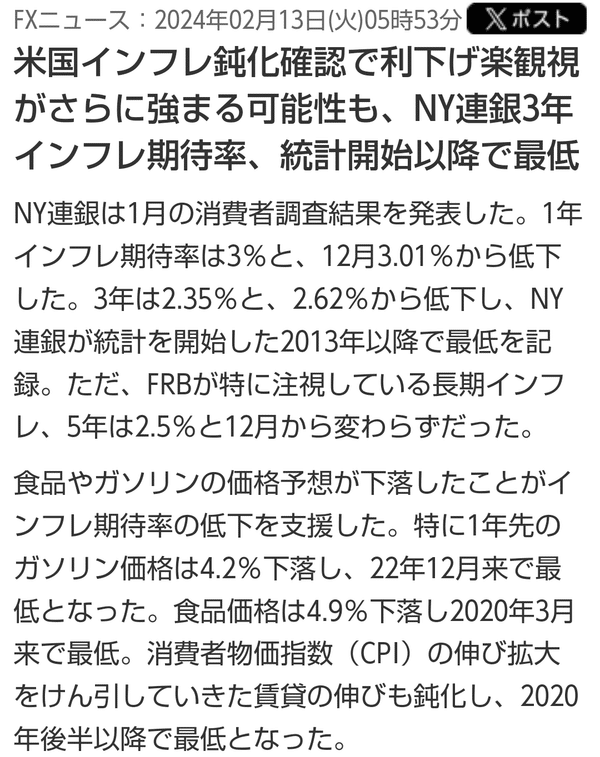

昨日は⬇️

上記の⬆️ニューヨーク連銀が調査している予想インフレ率の発表があり、3年の予想インフレ率が低下し株式市場を下支えする要因となりました。

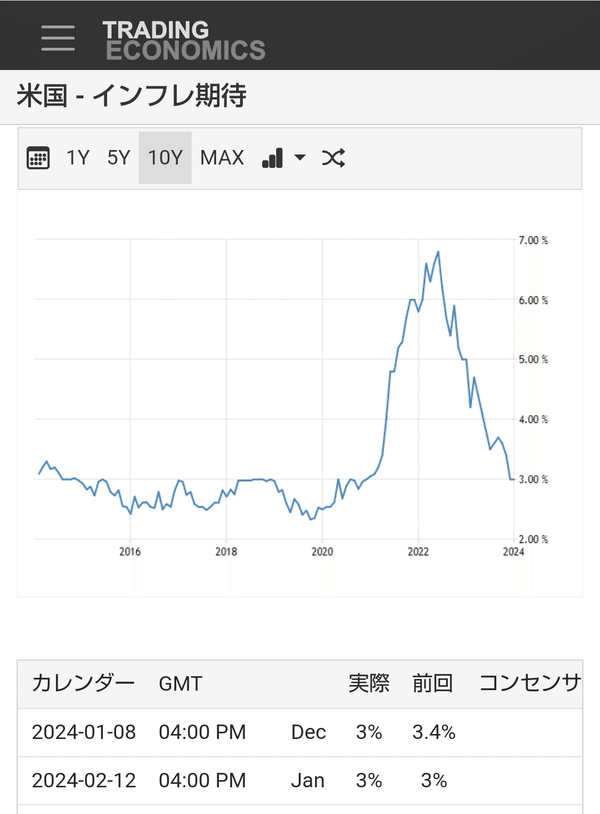

1年の予想インフレ率は⬇️

上記の⬆️ように2ヶ月連続で3%となり、コロナ禍前の水準に2ヶ月連続してほぼ達したと確認されました。

上記のニューヨーク連銀が調査している予想インフレ率はFRBの金融政策に決める要素となるのですが、利上げする局面でも大きな影響があり、利下げを決める局面でも大きな影響があることが分かるデータとなっています。

FRBが利下げに踏み切るには予想インフレ率が低い状態で安定するのを確認すると慎重になっているので実際の物価指数だけではなく、CPIやPCEの先行指数となる予想インフレ率の影響も極めて大きい訳です。

昨日発表された1年の予想インフレ率は2ヶ月連続でコロナ禍前と同様な3%となり3年の予想インフレ率は2.35%にまで低下したことからFRBが3月利下げに傾くデータとなっています。

このようなデータの積み重ねが利下げを決断する要素となるので地味なニュースですが非常に重要なデータとなります。

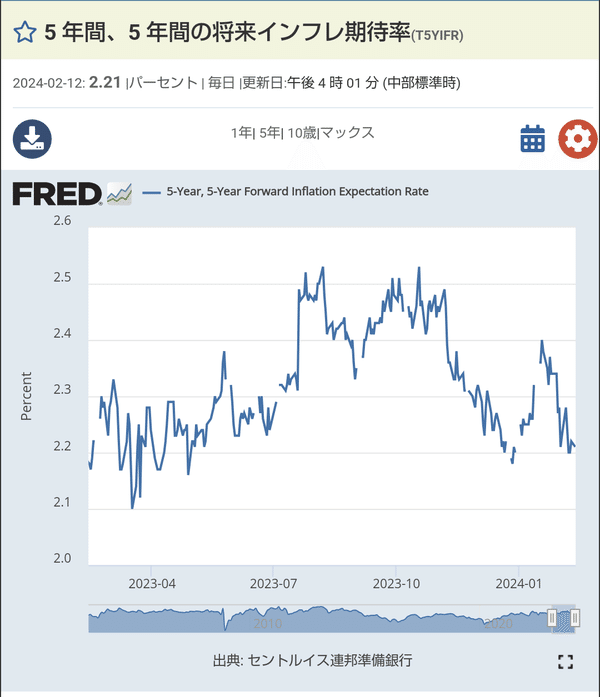

次に予想インフレ率を前半と後半に分けて見て行きます。⬇️

上記の⬆️ように最近は前半5年の予想インフレ率よりも後半5年の予想インフレ率が低い状態が続いています。

これは追加の利上げは不要となっていて、いよいよ利下げする環境が完全な形で整って来たことを意味しています。

見方を変えると市場はFRBに対して利下げを催促している状態ともなっており、FRBの決断を市場が促している状態とも言えます。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿