金融の正常化

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

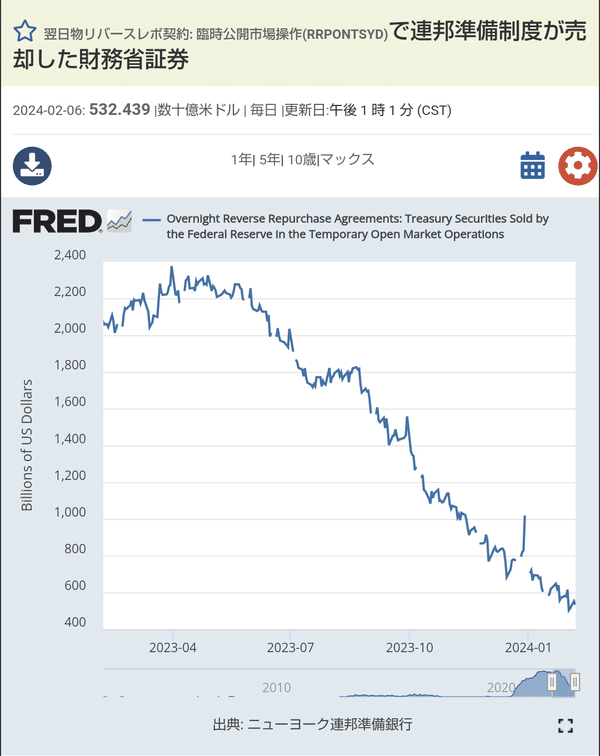

まずは投資家の余剰資金の置き場となるリバースレポから見て行きます。⬇️

上記は⬆️リバースレポのデータとなります。

投資家の余剰資金の置き場となりますが、投資家はリスクゼロで5%以上の利回りを得られることから株式市場が好調だと減り方が大きくなる特徴があります。

一方でリスクゼロで5%以上の利回りを得られることからポートフォリオに一定額は残すと予想され、そろそろ減らなくなるのではと見ています。

FRBの総資産は銀行の余剰資金の置き場となる準備預金が増加傾向となっているので、ほとんど減らなくなり実態としてはFRBによるQTは事実上、終わっていると思いますが、リバースレポが減らなくなれば完全な形でQTは終わるので引き続き注目しています。

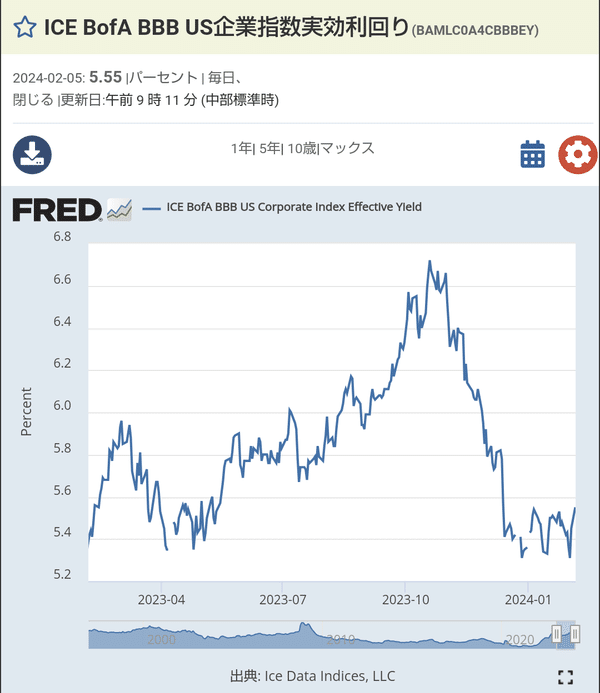

次に投資適格債とジャンク債の上乗せ金利を見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段が投資適格債の上乗せ金利となり下段はジャンク債の上乗せ金利となります。

上乗せ金利は国債の金利低下や利下げ見通しとなって来たことから急低下して来て過去1年のデータから最も低い水準となっており、それだけ投資家から買いが殺到していることを意味します。

特にジャンク債は格付け会社から投資には不適格と格付けされた企業が発行している社債であり、ジャンク債の上乗せ金利が急低下しているとは、それだけ投資家が積極的にリスクを取っていることの証であり、市場全体のリスクオン、リスクオフが読み取れるのです。

昨年3月に銀行破綻が相次いだ時に上乗せ金利は跳ね上がりましたが、市場全体がリスクオフとなっていたことが分かります。

昨年10月に国債の金利が5%に達した時も上乗せ金利は上昇していましたが、水準は、さほど高くはなく市場全体としてはリスクオフとはなっていないと、このデータを見ながら書いていました。

このデータは株式市場を読み取るにも適したデータとなり、ヘッジファンドや機関投資家は社債市場にも投資するので、ヘッジファンドや機関投資家のリスク許容度を読み取れることから、リスクオフ、リスクオンの実態を把握出来るデータとなります。

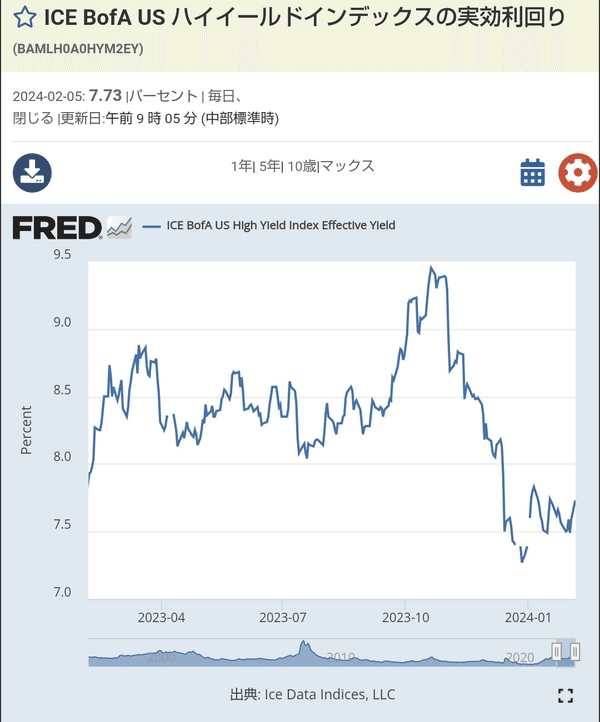

次に投資適格債とジャンク債の実際の金利を見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段が投資適格債の金利となり下段はジャンク債の実際の金利となります。

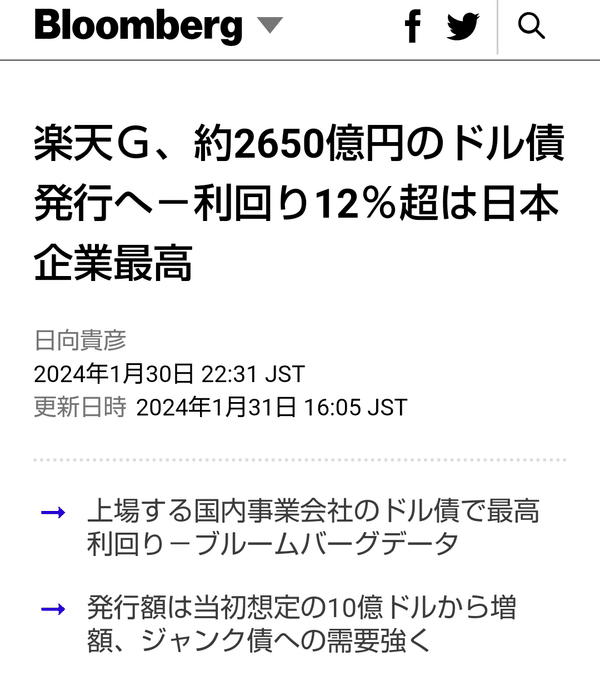

楽天の社債の格付けはジャンク債扱いで利回りは12%を超える水準となっています⬇️

上記のように⬆️楽天のジャンク債は12%の金利となりますが、ジャンク債市場の実際の金利は7.7%なのでジャンク債市場の平均金利よりも、かなり高い金利となっていて、楽天に対するアメリカ市場の評価が分かる結果となっています。

逆に言えばジャンク債市場とは言っても、それだけリスクは低いと解釈され、個別企業にはリスクはあってもETFならリスクは分散されるのでヘッジファンドや機関投資家はポートフォリオの一部に組み込んでいるのだと思います。

単純化すれば

楽天に投資するよりジャンク債市場に投資していた方が安全じゃね?

とアメリカ市場では評価されている訳で、逆に言えば、それだけジャンク債のリスクは、それほど高くは無いと言えると思います。

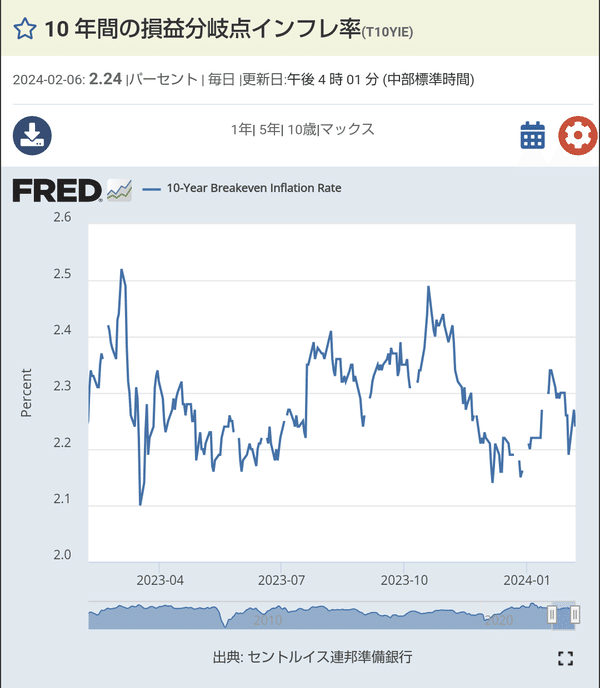

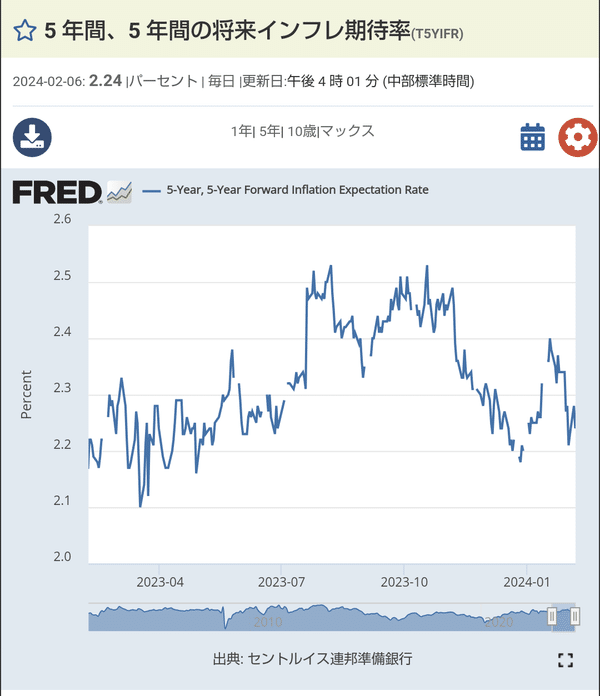

次に予想インフレ率と前半5年の予想インフレ率、後半5年の予想インフレ率の3つのデータを一気に見て行きます。⬇️

上記のように⬆️予想インフレ率、前半5年の予想インフレ率、後半5年の予想インフレ率と、いずれも2.24%で一致しており、債券市場の物価見通しが安定して来たことが分かります。

予想インフレ率は債券市場の参加者の物価見通しの最大公約数となるので、前半と後半の予想インフレ率が一致したということは、それだけ債券市場の参加者の物価見通しが安定して来たことを意味し、債券市場の金利も落ち着いて来ると予見出来るデータとなります。

利下げも金融の正常化となりますが、このような債券市場の落ち着きも金融の正常化と言えます。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿