リバースレポ

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

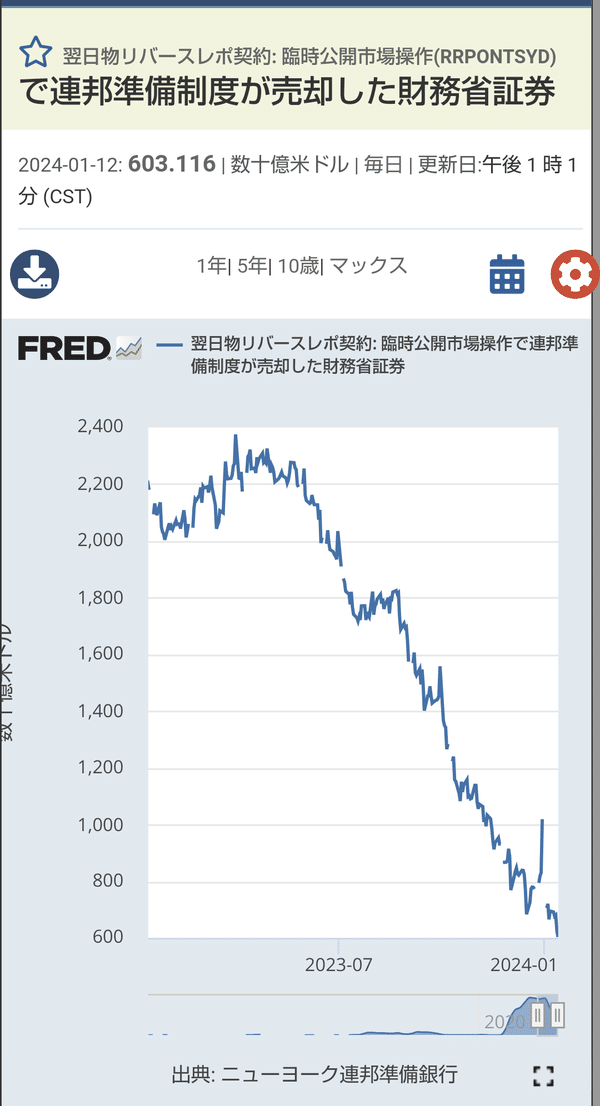

まずは投資家の余剰資金の置き場となるリバースレポから見て行きます。⬇️

上記は⬆️リバースレポのデータとなります。

リバースレポとはFRBが投資家から1日だけお金を借りる取引となり、その残高となります。

FRBは日銀のような正式な銀行業務を行う組織は有しておらず地区連銀を統括してFOMCを開催し、議事運営にあたる組織であり、FOMCと経済や物価見通しを予測するシンクタンク機能を有した組織となります。

ゆえに日銀の植田総裁のように総裁とは呼ばずパウエル議長と呼ばれる訳ですが、FOMCの議長という役割であり、個別の銀行業務は地区連銀の仕事となり、具体的にはドル紙幣発行などの銀行業務は地区連銀が行っています。

リバースレポはニューヨーク連銀が投資家向けに公募し1日だけ借りる取引の金利を提示して投資家から資金を集める取引となります。

なぜFRBが投資家から1日だけお金を借りるのか?

FRBが決める政策金利の対象は翌日物無担保コール市場の金利となりますが、量的緩和により銀行の余剰資金の置き場となる準備預金が積み上がり、準備預金が足りなくなる銀行が準備預金が余剰となっている銀行から1日だけ借りる市場となる翌日物無担保コール市場の取引が無くなり、FRBが利上げしようとしても金利を上げることが出来なくなっていたのです。

FRBは翌日物無担保コール市場の需給バランスをコントロールすることで金利を上げたり下げたりして金融政策を行って来ましたが、量的緩和により準備預金が余剰となったことから翌日物無担保コール市場は常に資金余剰の状態となり、資金不足の状態にして金利を上げるFRBの金融政策が出来なくなり、その対策としてリバースレポが活用されたのです。

リバースレポはFRBが投資家からお金を1日だけ借りる取引となるのでFRBが自由に金利を決められることからリバースレポの金利を政策金利の下限としたのです。

銀行はリバースレポの金利よりも高く無いと翌日物無担保コール市場で貸す意味が無くなることから自然とリバースレポの金利よりも高くなるのでFRBは間接的に翌日物無担保コール市場の金利を操作することが可能となり、翌日物無担保コール市場の金利を政策金利の上限として設定することが可能となり、

めでたし

めでたし

となるのです。

実際にリバースレポは⬇️

上記のように⬆️リバースレポの残高は元々はほぼゼロだったのでQTにより残高がゼロになってしまうと準備預金は余剰なので翌日物無担保コール市場の金利はFRBがコントロール出来ない状態に戻り、つまりは金利はゼロとなって行くことから利下げして行く局面では、どのみちQTは終了となります。

リバースレポが枯渇すると株式市場の資金は枯渇して株価は暴落するんだぁ

という根拠の無い妄想がありましたが、ゼロ金利の状態に戻るだけなので株式市場には追い風にしかならないことから無意味な都市伝説となります。

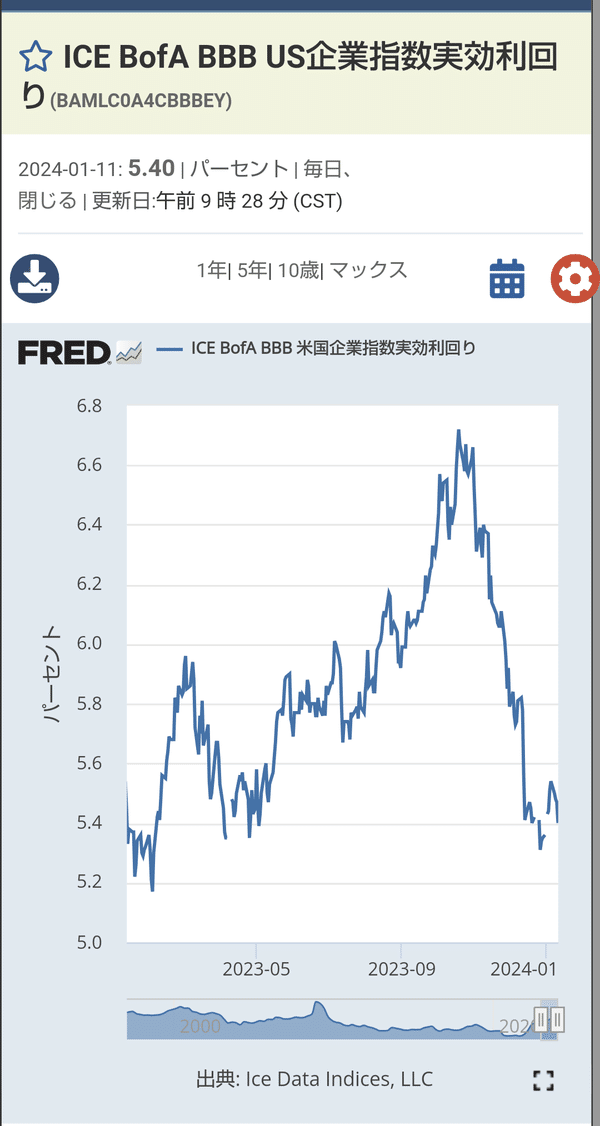

次に投資適格債の上乗せ金利と実際の金利を見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段が投資適格債の上乗せ金利となり下段は実際の金利となります。

国債の金利が一時、少し上昇したことから投資適格債やジャンク債の金利も少し上昇しましたが、また低下して来ており、一足早く実態としては利下げが始まっており金融緩和が始まっている状態となっています。

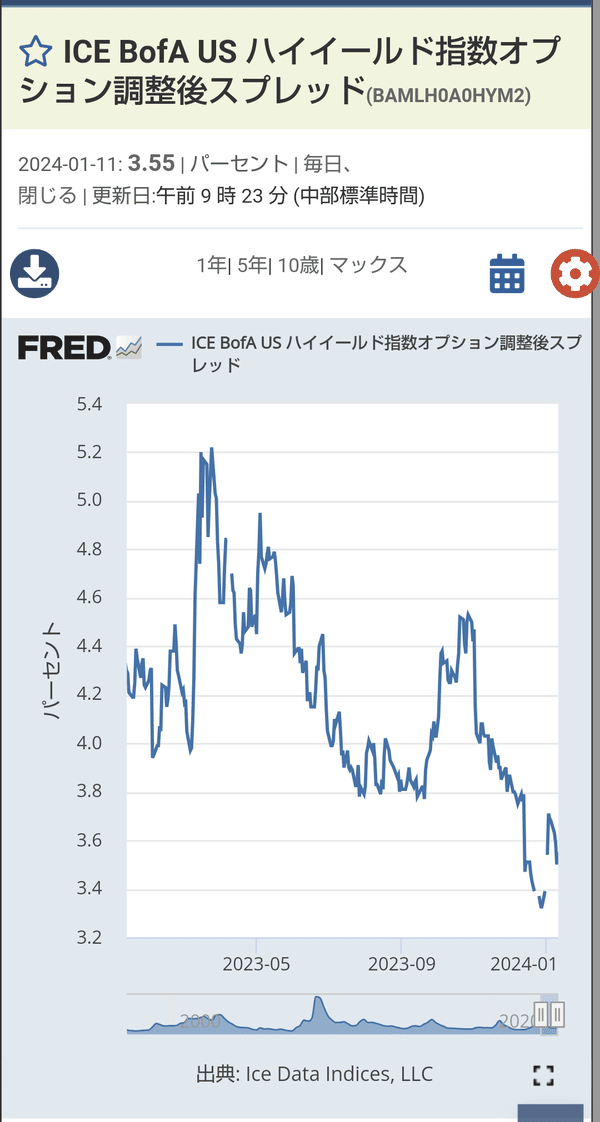

次にジャンク債の上乗せ金利と実際の金利を見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段がジャンク債の上乗せとなり下段は実際の金利となります。

今の金利水準は1980年代以来、40年ぶりの高さとなっているので利下げが目前となって来たことから債務不履行リスクが低下することもあり、金利が高いうちに投資して高い利回りを得ようとして投資家が殺到している状態なので利下げ前に金利は急低下し、実態としては利下げとなっていて一足早く金融緩和が始まっているのです。

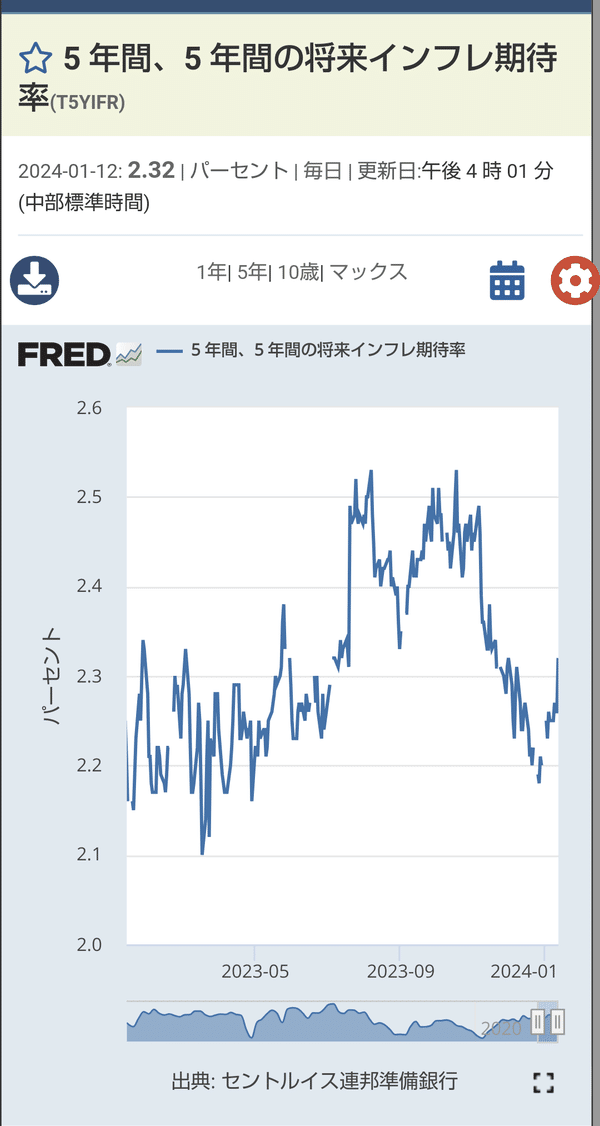

次に予想インフレ率を見て行きます。⬇️

上記は⬆️予想インフレ率のデータとなります。

昨日の株式市場の上値の重さは、これが要因だと思います。

今の市場の関心は利下げのタイミングと年内の回数となっているので債券市場で算出される物価指数となる予想インフレ率が2%に近づくことで利下げのタイミングが近くなり、年内の回数も増えると解釈されるので目安としては2.2%を下回り2.1%に近づくと本格的なリスクオン相場となり上昇に弾みがつくと予想されます、

実際にヘッジファンドの多くで予想インフレ率が上がると自動的にポジションを落とすので今の局面では2.2%を上回り2.3%に近づくと上値は重くなるのです。

次に予想インフレ率を前半と後半に分けて見て行きます。⬇️

上記は⬆️上段が前半5年の予想インフレ率となり下段は後半5年の予想インフレ率となります。

ヘッジファンドや機関投資家などが重視するのは後半5年の予想インフレ率となりますが、これが2.3%を超えてしまったので昨日の株式市場の上値の重さは、これが最大の要因だったと言えます。

後半5年の予想インフレ率が上がることを嫌うので、つまりリスクを感じるのでポジションが落とされることから、どうしても上値は重くなるのです。

物価は順調に低下しているので一時的な現象で終わると予想され、逆にいえば、それだけ株式市場には上昇のエネルギーが蓄積していることになるので、

良かったじゃん!

と解釈すると楽しい週末になると思います。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿